“藍印花布被歲月溫柔的眷顧著,時間越長反而越顯氣度,沒有任何垂暮之氣。”

——《藍印花布》

一個關于藍印花布的視頻

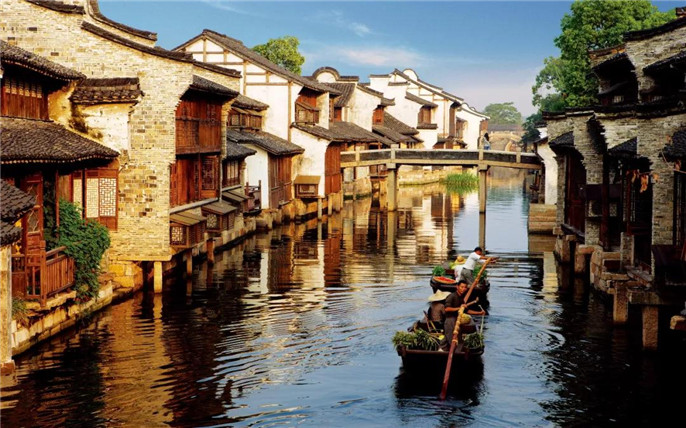

每個地方都有自己的記憶,

都是老一輩留下來的記憶,

烏鎮的藍印花布是一代人的記憶。

起源

相傳中國藍印花布源于秦漢、盛于宋代。自南宋遷都臨安(今杭州),大量能工巧匠匯集長江中下游一帶,南北文化的交融促使藍印花布得到了長足的發展。

而烏鎮舊時處于兩省(浙江、江蘇)、三府(嘉興、湖州、蘇州)交界處,水路貿易交通異常發達,帶動了一方經濟的同時,也帶起了各種文化技術的交流。

烏鎮是藍印花布的原產地之一,舊時,烏鎮有染坊數十家,東柵染店弄便是由此得名。烏鎮西柵景區的“草木本色”染坊就是一家以傳統草木染色作為特色的作坊,始建于宋代,傳承至今。染坊以植物作為染料,主要從事藍印花布和彩色扎染的制作。

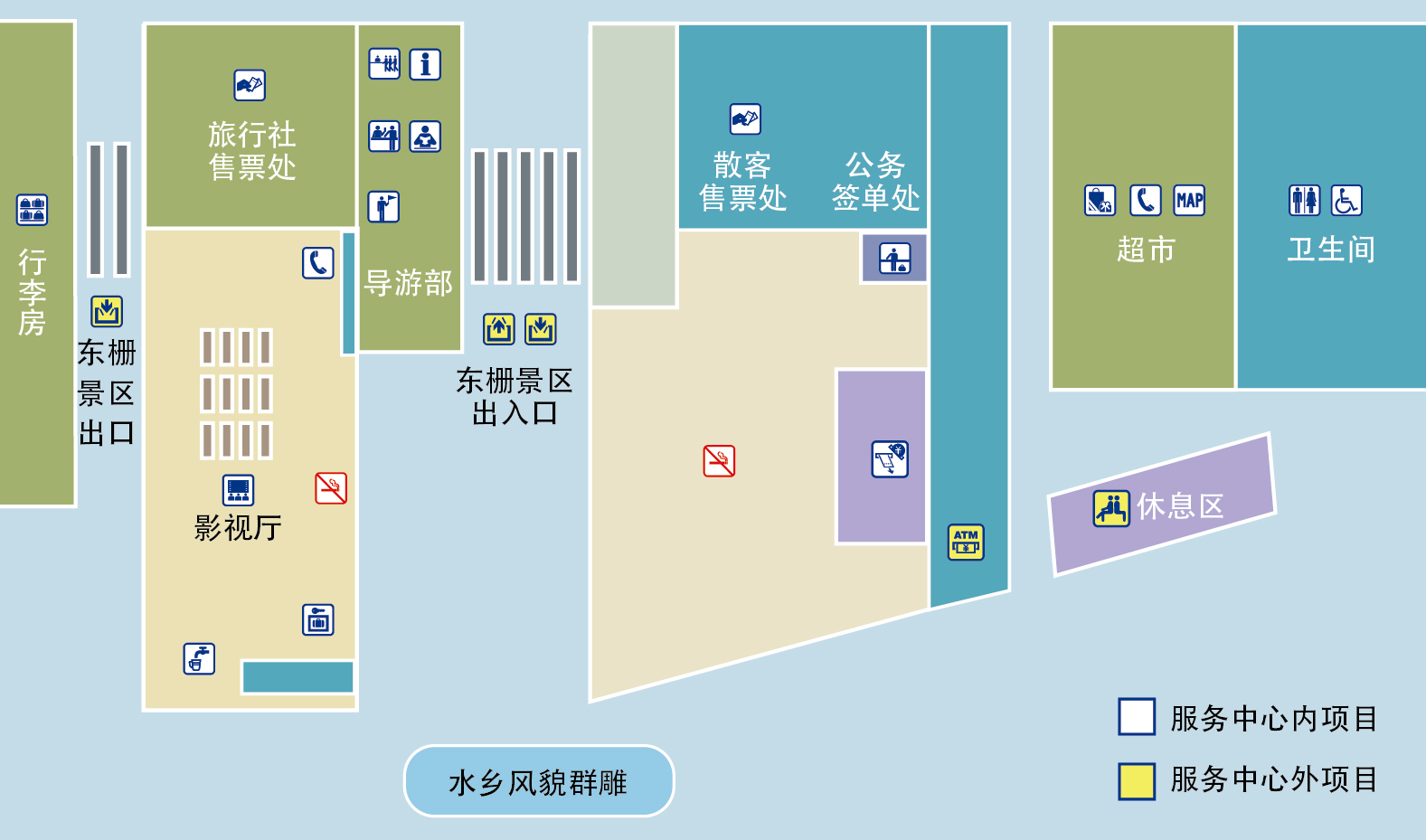

東柵染店弄

藍印花布

在上世紀五六十年代,在這個水鄉小鎮以及周邊的地區不少衣裳、鋪蓋都是用它制成的。每年六月的第二個星期六為我國的“文化遺產日”,也就是今天。接下去,小烏就跟大家講講烏鎮人記憶中的“文化遺產”——藍印花布。

西柵草木本色染坊

技藝

技藝與記憶兩個詞從發音上來講,沒有絲毫的區別。或許正是因為這種相似性,每每提起一些幾近失傳的技藝,我們總會以“記憶中”作為文章開頭……記憶中的藍印花布滲透在烏鎮人日常生活的方方面面,帳幔,被套,衣服……

藍衣花布工藝品

藍衣花布桌布

時至今日,制作藍印花布的染坊越來越少,人們對它的認知也是日漸式微。隨著烏鎮景區的保護性開發,東西兩柵景區內的染坊都恢復了藍印花布制作工藝。

西柵草木本色染坊

藍印花布染制最基本的六道工序為:刻版、拷花、染色、退漿、清洗和晾曬。第一步刻版是將設計好的圖案放在花版之上,在刻版墊板上進行鏤刻花樣。鏤刻時刻刀需豎直,力求上下層花形一致。

接下去是將面料平鋪在臺板上,壓上花版,在花版上刮上防染漿,花版上的圖案就被漏印到了面料上,將刮好的布匹掛起陰干。

拷花上漿是藍印花布制作工藝中非常關鍵的工序,漏印的防染漿應該厚薄勻稱,花紋清晰規整,織物留白處不要沾染到防染漿的殘漬。

第三步是染色。染色過程共需要十三道工序,首先需要將布放入盛有清水的缸中,充分浸濕,這樣可以使布更好地上色。

《荀子·勸學》:“青,取之于藍,而勝于藍”,藍印花布中的“藍”就是藍草的藍(板藍根草)。

藍草

靛藍是還原染料,布匹在經靛藍染色后要在空氣中還原氧化,面料經歷由黃變綠,由綠變藍的過程。翻身完成之后,繼續浸泡染色、取出、翻身,這樣重復十多次,染色工序就完成了。

到了退漿及清洗,整個制止過程也快接近尾聲,染完色后的藍印花布,需要晾干后褪去上面的漿料。

通過褪漿刀進行褪漿后的面料就已經顯出藍白相間的圖案了,通過進一步清洗晾曬去除布面殘留漿料,使藍印花布圖案更為清晰。

織造

說到染布的技藝,繞不開的就是布匹的織造。藍印花布的原料土布、染料均來自鄉村,工藝出自民間。藍印花布是由棉花經過軋棉籽、紡紗線、織棉布三道工序而成的棉布。

織布機

東柵紡紗老人

寫在最后

烏鎮,這片江南歷史文化豐饒之地,擁有豐富的歷史文化遺存,積淀深厚悠久的文化底蘊。“非物質文化遺產”滲透在百姓生活里,承載著一代又一代人的記憶,不僅僅是藝術的體現,更是一種文化的傳承。

截止目前,烏鎮景區現擁有的近30項非遺,包含了民俗、傳統體育、游藝與雜技;傳統手工技藝;民間美術;民間戲曲等多個類型。

歷史的長河從未停歇,身邊的事物也在不停的更替,但總有一些經得起歷史的考量。文化也好,技藝也好,他們是中華文明燦爛的印證,是一代人的記憶。

曬布場旅拍小紙條

@lSyssssss

@杰西烏鎮跟拍

@烏鎮雅齡軒照相館

@風尚大片 | 攝影師Sails

@河北音樂廣播DJ明媛

@張鷺宸